| Проспект с Екатериной Славской. (Часть 8) | |

Выпуск 19 от 31.03.2004. Тема "История города"

Наталья Рекуненко - журналист

| Печатная версия телевизионного проекта (программа выходит на 34 канале:

в субботу - 19:00, повтор: в воскресенье - 10:00) Проспект с Екатериной Славской. Через 5 лет после начала строительства Екатеринослава было подсчитано, что в городе проживает 2194 «души» (учитывалось только мужское население), из которых купцов 270, мещан и рабочих 874 и 1050 «людей разного звания». |

Поскольку население Екатеринослава было многонациональным, в городе было построили 4 церкви: русская православная, греческая, армянская и католическая.

Для детей дворян и разночинцев открыли два училища, в которых обучали катехизису, российской грамматике, немецкому, французскому и турецкому языкам, арифметике, геометрии, истории, инструментальной и вокальной музыке.

Для развития торговли в губернском центре 4 раза в год проводились ярмарки. А кроме того, каждое воскресенье устраивались торги, на которые съезжались не только жители окрестных сёл и городишек, но и крымские купцы.

Екатеринослав развивался, но процесс этот был не столь быстрым, как хотелось бы. И причина этой неспешности застройки города была в том, что, как выяснилось, жить в этой местности было совершенно невозможно.

Каждую весну Днепр разливался, и вся эта вода стекалась в Екатеринослав. Образовывались гнилые болота, испарения которых таили в себе смертельную угрозу для здоровья людей.

Дабы научно это подтвердить, в Екатеринослав из Петербурга был командирован штаб-доктор Шенфогель. Осмотрев губернский город и его жителей, Шенфогель констатировал массовые заболевания и доложил в столицу, что находит местность эту «вредной для здоровья людей, неудобной и гибельной для благосостояния жителей».

Просчитался губернатор Василий Чертков и в другом. Вероятно, он надеялся, что к Екатеринославу будут причаливать корабли, идущие с Чёрного моря, гружённые диковинными восточными товарами. Однако Самара в смысле судоходности оказалась очень слабой рекой: по ней могли пройти только маленькие суда, большим судам подход к Екатеринославу был недоступен.

Это обстоятельство и, главным образом, неблагоприятный климат местности подтолкнули Екатерину Вторую к решению о переносе губернского города.

30 марта 1783 года своим указом императрица объединила Новороссийскую и Азовскую губернии в Екатеринослаское наместничество из 15 уездов. Центральный город Екатеринослав II императрица велела заложить на правом берегу Днепра, там, где укажет князь Потёмкин. Присоединив окончательно к России Крым в том же 1783 году, императрица больше не опасалась нападений со стороны Турции и потому распорядилась крепостей в государстве более не воздвигать, новые поселения располагать вблизи торговых путей, существующие крепости превратить в города.

Город на Кильчени, то есть Екатеринослав I, был переименован в Новомосковск, уездный город Екатеринославского наместничества. Ввиду того, что Новомосковск по причине «низменного положения своего нередко потопляем бывает от наводнения Днепра, нанося чрез то жителям немалое разорение и отвращая прочих от поселения в том месте», Потёмкин в сентябре 1786 года рекомендовал предводителю наместничества переместить уездный город на более возвышенное место, к слободе Новоселица. Туда же князь Таврический велел перевести и судебные учреждения, прочие строения перенести - в Екатеринослав, ненужные – продать на публичных торгах. Город на Кильчени, то есть Екатеринослав I, был переименован в Новомосковск, уездный город Екатеринославского наместничества. Ввиду того, что Новомосковск по причине «низменного положения своего нередко потопляем бывает от наводнения Днепра, нанося чрез то жителям немалое разорение и отвращая прочих от поселения в том месте», Потёмкин в сентябре 1786 года рекомендовал предводителю наместничества переместить уездный город на более возвышенное место, к слободе Новоселица. Туда же князь Таврический велел перевести и судебные учреждения, прочие строения перенести - в Екатеринослав, ненужные – продать на публичных торгах.

Переносили строения в прямом смысле этого слова. Они все были деревянные; поэтому их разбирали на доски, которые перевозили в другое надобное место и там, словно конструктор, снова собирали. Некоторые здания были, так сказать, многоразового использования. Случалось, что какое-то строение городские власти признавали ветхим, решали его снести, а вместо него поставить новое. Об этом узнавали жители окрестного села и они просили разрешить им забрать это здание себе. Часто подобное происходило с церквями. Если у села не было церкви, или она была уже совсем плоха, то сельчане переносили городской храм. Таким образом, вероятно, экономя на строительных материалах.

Новомосковск, как тогда говорили, «сел» на Новоселицу и «поглотил её».

Покинутая же земля в пойме Самары была отдана немецким переселенцам, и спустя десятилетие они основали здесь две колонии: Кронсгартен и Йозефсталь. Последнюю колонию местные жители позже стали называть по-своему Йосиповкой.

В 60-70-х годах уже ХХ века на территории первого Екатеринослава вырос дачный посёлок. И сегодня уже ничто не напоминает о том, что больше чем два века тому назад там была сооружена екатеринославская крепость.

Для возведения нового губернского центра генерал-губернатор Екатеринославский, Саратовский и Астраханский, светлейший князь Потёмкин выбрал участок на правом берегу Днепра, между Новым и Старым Кодаками. И приказал начинать подготовку к строительству.

Населению бывшего Екатеринослава, в частности купцам, светлейший князь предоставил полную свободу селиться там, где они сами пожелают: либо в новом Новомосковске, либо в новом Екатеринославе.

Часть людей ушла в Новоселицу, часть вообще покинула пределы Екатеринославского наместничества, а часть решила жить в новом губернском городе. Но поскольку таковой только начинал строиться, народ селился в Новом Кодаке, некогда являвшемся городом-крепостью, центром запорожской Кадацкой паланки.

Между Старым и Новым Кодаком располагалась бывшая казацкая слобода Половица. По легенде, эта территория некогда давала щедрый урожай земляники – полуниці. Её было так много, что когда кто-то проезжал по лугу на бричке, колёса становились мокрыми, как от воды, и окрашенными, словно их красным сафьяном обшили.

Народ дивился такой природной щедрости и назвал местность, богатую на полуниці, Половицей.

Историк Яворницкий говорит о другом происхождении этого названия. Половицей украинцы называли половину чего бы то ни было. В литературе 16-18 столетий встречались половица войска, половица подати, половица товара, половица улова рыбы, половица имущества. Историк Яворницкий говорит о другом происхождении этого названия. Половицей украинцы называли половину чего бы то ни было. В литературе 16-18 столетий встречались половица войска, половица подати, половица товара, половица улова рыбы, половица имущества.

На территории нынешнего Днепропетровска некогда протекала река, разделённая на два рукава.

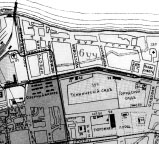

Один рукав начинался у Озёрного базара, шёл по Проспекту, постепенно отклонялясь влево, затем соединялся с другим рукавом, вытекавшим из балки, часть которой проходила по нынешней Исполкомовской улице. Соединившись в одно русло, речка около версты – чуть больше километра - текла параллельно Днепру, образовывая значительный полуостров. И примерно в километре от Монастырского острова вливалась в Днепр.

Река из двух рукавов получила название Половица, от неё пошло и название слободы, которая образовалась в этой местности в середине 18 века. Сюда на покой стали уходить отставные казаки, служившие в Запорожской Сечи и Новом Кодаке. Тут же селились и беженцы из польской Украины.

На месте скромной Половицы, где в 1784 году проживало чуть больше 700 человек обоего пола, было 80 мазаных и 50 деревянных домов, 5 мельниц и 3 кузнецы, вскорости, согласно исполинским планам императорского фаворита Григория Потёмкина, должен был вырасти город «великих надежд и славы». Продолжение читайте

в следующих номерах газеты

Другие статьи выпуска: | |